文章导读 2020年8月 第二期 学者简介 研究方向及意义 目前研究进展 未来研究关注重点

王东升,研究员,博士生导师,中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室主任,中国科学院生态环境研究中心(义乌)长三角中心主任。1991年毕业于中国地质大学(武汉)获得应用化学学士学位。1994年毕业于华南理工大学获得环境化学硕士学位。1997年毕业于中国科学院生态环境研究中心,获得环境工程博士学位。1999年、2002年,两次赴英国(UCL大学与Surrey大学)进行博士后与国际合作研究。1999年进入中国科学院生态环境研究中心工作。现任国际水协(IWA)会员,全球水伙伴中国委员会技术委员,中国化学会水处理学科组秘书长,中国化工协会混凝技术组理事长、铝盐行业专家组委员,澳大利亚南澳大学客座教授。已发表论文360余篇,包括SCI论文210余篇(包括环境领域顶级期刊 Water Research、 Environ. Sci. & Technol. 论文20余篇),被引总频次7069,其中他引6563次,h-index为34,获得授权发明专利11项。曾经主持过多项国家863课题、973课题、水专项课题、基金委重点基金、面上基金和创新群体基金项目,中科院重点项目以及企业委托课题。荣获多次国家自然科学二等奖、国家科技进步二等奖以及省部级奖励等。

天然水体污染物的微界面形态转化及迁移规律

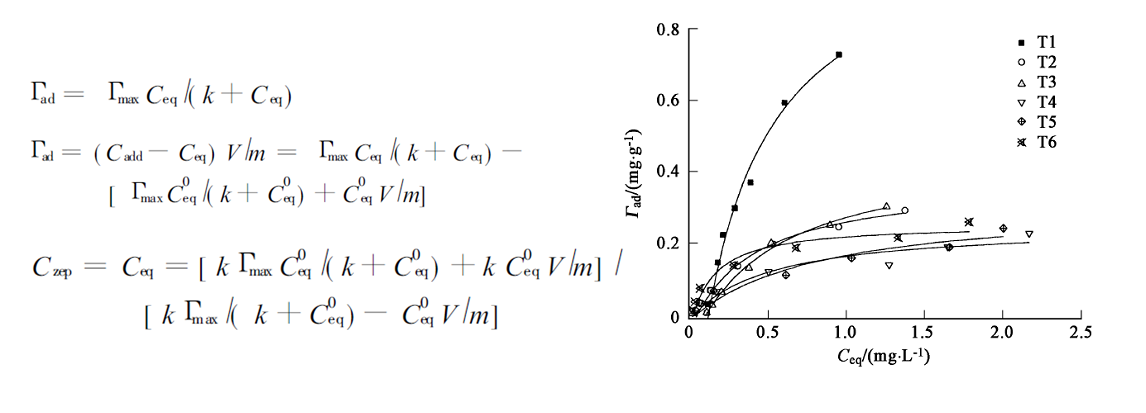

界面磷吸附解析模型研究

沉积物内源污染控制技术

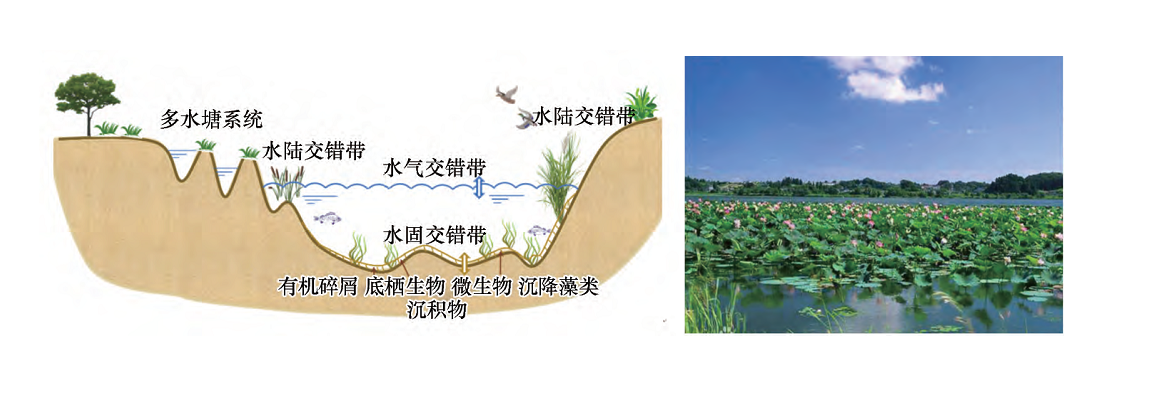

通过分析边界层水体和不同深度沉积物各项物理、化学、生物指标和污染物空间分布特征,结合白洋淀生态环境修复和科学清淤的目标,提出基于弹性恢复机制的白洋淀科学清淤与生态空间重构研究方案。评价沉积物内源污染释放风险,预测清淤后的生态环境效应。

图2 水固交错带的构建与生态清淤

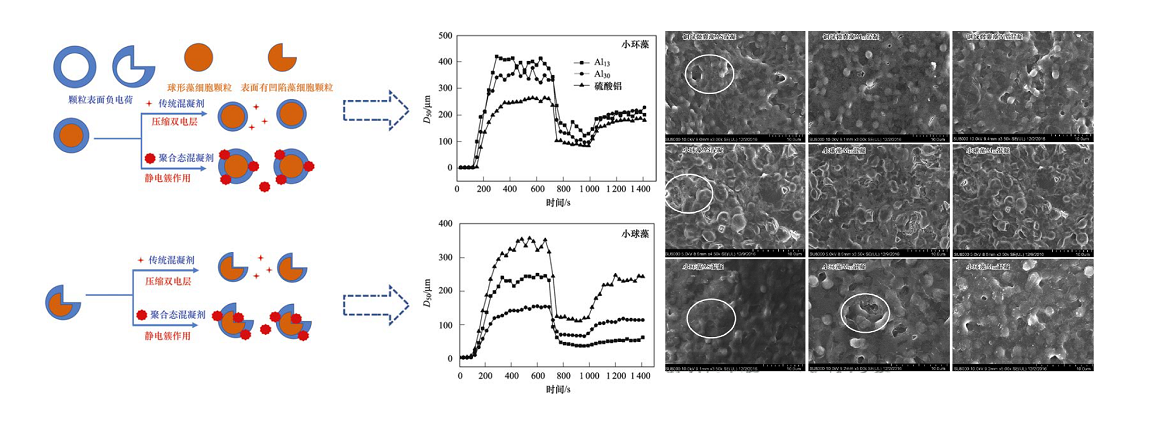

水体颗粒稳定性研究

颗粒态磷虽然不具备即时的生物或藻类有效性,但是会沉积在下游水体成为重要的内源。此外,水体的富营养化导致藻类的大量生长繁殖形成水体中新的颗粒物。研究了不同水质参数及水利条件下,颗粒态磷的稳定及形态转化特征、不同形态藻细胞的稳定性等。